在当前社会背景下,随着人口老龄化进程的加速、慢性病发病率的上升以及人们对健康品质追求的提升,康养服务与公共卫生管理成为了关乎国计民生的重要领域。为应对这一挑战,微专业课程“康养和公共卫生”应运而生,旨在培养具备高度专业素养与综合能力的人才,以满足社会对健康维护与管理的迫切需求。

该课程深度融合了康养服务与公共卫生管理的知识体系,不仅涵盖了预防医学大部分的二级学科、公共卫生学、卫生法规和健康企业运营等核心理论和知识,还注重培养学生的实践技能与创新能力。

综上所述,微专业课程“康养和公共卫生”的设立,不仅是对当前社会需求的积极响应,更是对未来健康产业发展趋势的深刻洞察与前瞻布局。

二、培养目标

旨在培育出既具备扎实的康养服务理论基础,又精通公共卫生管理技能的应用型、复合型人才。经过本微专业培训的学生将能够在医疗卫生机构、康养机构、社区卫生服务中心等多种环境中发挥重要作用,从事健康管理、疾病预防、康养服务规划与实施等关键工作,为推动我国健康事业的发展贡献力量。

三、招生要求

二年级及以上本科生,专业不限。

招生人数:60人。

四、课程设置

课程主要教学活动包括以下几个方面:

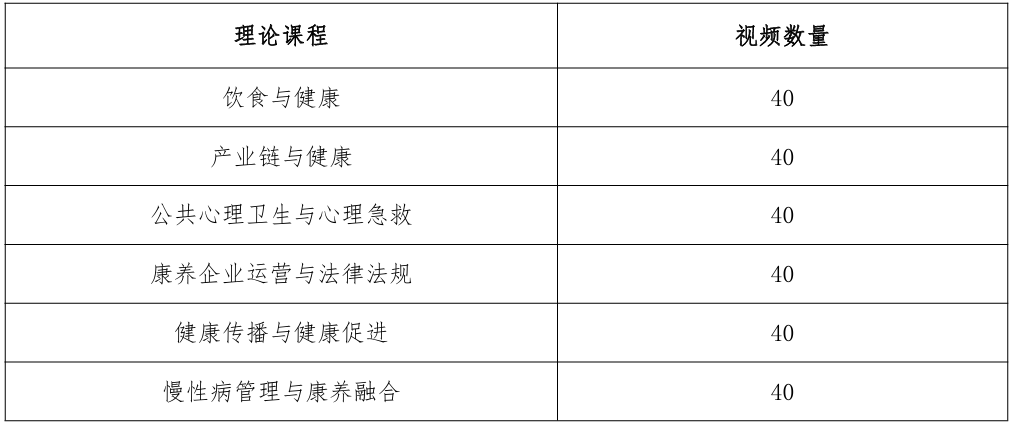

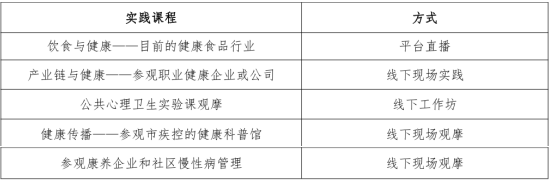

1.线上视频教学(为主):

2.实践课程教学如下:

五、课程简介

1.课程名称:《饮食与健康》 线下现场观摩

课程重点介绍营养学基础、各类食物营养特点、公共营养、营养相关疾病;以及食品污染及其预防、各类食品卫生管理、食品安全性风险分析、控制及管理的理论知识,教学团队包括来自高校、医院和疾病预防控制中心的专家,教师们通过理论知识讲授和案例分析,帮助学生了解饮食对健康的影响,培养学生利用营养学和食品卫生学知识解决现实生活中健康问题的能力。

2.课程名称:《产业链与健康》

课程围绕产业链中影响人的健康因素展开,通过生动的案例讲解基本概念和基本原理,使学生能够掌握环境与健康的基本概念和基本技能。熟悉常见群体性中毒的原因及表现,并了解群体性中毒的预防策略。

3.课程名称:《公共心理卫生与心理急救》

该课程带同学们走进心理学的世界,用专业的视角解释人类的行为,从公共卫生角度关注常见的心理疾病,科学地进行心理调节。该课程采取线上线下相结合的方式学习相关知识,由专业医师指导学习疾病的病因,临床表现及治疗方式,同时进行研讨与参观见习。通过学习心理疾病相关知识,能从公共卫生学角度提出相关干预措施,为保护人群健康提出自己的见解与举措。做到见微知著,防患于未然。

4.课程名称:《康养企业运营管理与法律法规》

卫生法是一门研究卫生法律规范、法律关系及其实施的学科。它涵盖了公共卫生法律、医疗法律、药品管理法律等多个领域,旨在通过法律手段维护公民健康权益,预防和控制疾病,提高医疗服务质量。课程内容包括卫生法律基础理论、传染病防治法律制度、精神卫生法律制度和康养企业运营管理法律制度等,培养学生的法律意识和解决卫生法律问题的能力。

5.课程名称:《健康传播与健康促进》

在全球化与健康问题日益凸显的今天,健康传播与健康促进作为连接公众健康知识、态度、行为改变的重要桥梁,扮演着至关重要的角色。本课程旨在通过理论讲授、案例分析、实践操作等多种教学形式,全面深入地探讨健康传播的基本原理、策略方法及其在健康促进实践中的应用,以培养学生在复杂多变的健康环境中,有效传播健康信息、促进健康行为改变的能力。我们期待每一位学员都能在这里收获知识、提升能力,成为未来健康传播与健康促进领域的佼佼者,为构建更加健康、和谐的社会贡献力量。

6.课程名称:《慢性病管理与康养融合》

本课程旨在培养学员在慢性病防控、健康管理、康养服务领域、国际红十字会运动中的公共健康的综合能力,促进健康中国战略的实施与深化。通过系统学习,您将掌握慢性病管理的核心理论、实践技能、康养融合的创新模式、拓展国际视野,了解国际红十字会在全球公共卫生危机应对、健康促进、灾害救援等方面的实践与经验。为提升公众健康水平、优化医疗资源配置、理解国际合作在慢性病防控及康养服务中的重要性,增强跨文化交流与合作的能力。

六、课程特色

人文素养与职业道德:强调具有一定的人文素养,包括基本的人文社会科学基础知识和良好的文字、语言表达能力,以及一定的文学艺术美学修养。同时,注重培养学生的职业道德,包括关爱生命、尊重服务对象的价值观、文化习俗、个人信仰和权利,体现人道主义精神和全心全意为其健康服务的专业精神。

国际视野:要求学生了解至少一个外国的语言文化,具有一定国际视野,这对于在全球化的背景下更好地提供跨文化的康养和公共卫生服务至关重要。

身心健康与沟通能力:注重学生的身心健康,强调沟通交流能力的重要性,以及卫生保健和运动方面的基本素养,培养学生自觉锻炼、终生锻炼身体的意识,体质测试达到国家学生体质健康标准。

公共卫生服务新模式探索:医养服务中心的设置,如老人诊疗室、自理病房、养护病房、介护病房及文体活动区、康复保健区等、为老年人提供一站式服务。这种模式的探索旨在为失能与半失能的老人以及身患疾病需要治疗的老人提供精准的基本医疗和康复治疗。

这些课程特色的设置旨在培养具备国际视野、人文关怀、职业道德、身心健康、沟通能力和专业技能的康养与公共卫生专业人才。

七、教学专家团队

1.学术总策划

张增利

医学博士,教授,博士生导师。

现任苏州大学苏州医学院公共卫生学院院长。《环境与职业医学》杂志编委,《中国骨质疏松杂志》常务编委,江苏省毒理学会副理事长,中国毒理学位免疫毒理专业委员会副主任委员,苏州市预防医学会副会长,苏州市骨矿盐学会副主任委员,苏州市职业病学位副会长。研究方向职业相关性疾病。主持国家自然基金面上项目4项。发表论文100多篇。主编出版《衰老预防医学》教材。

2.《饮食与健康》课程负责人

秦立强

教授,博士生导师。

现任苏州大学苏州医学院公共卫生学院副院长。获日本学术振兴会、国家自然科学基金(主持5项)、科技部重点专项(课题负责人)等资助。以第一作者(通讯作者)发表SCI论文70余篇,2019-2023连续5年度Elsevier中国高被引学者。入选江苏省高校“青蓝工程”优秀青年教师培养对象和中青年学术带头人培养对象,苏州大学“东吴学者”计划资助、省科协选派企业的首席专家,获中国营养学会首届杰出青年奖和苏州市科技进步三等奖。

李新莉

教授,博士生导师。

主持国家自然科学基金4项、中国营养学会青年营养人才计划、江苏省高校自然科学研究面上项目、苏州市社会发展基金等。以第一/通讯作者发表SCI论文40余篇。以第一发明人授权专利6项。副主编、参编多部教材、专著。担任江苏省营养学会理事、江苏省营养学会分子营养专委会副主任委员、苏州市食品安全与营养学会副秘书长等。获苏州市科技进步奖二等奖、江苏省优秀硕士学位论文指导老师和江苏省优秀青年营养人才。

陈婧司

副教授,硕士生导师。

主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校自然科学基金面上项目、河北省重点实验室开放课题等,作为骨干成员参与国家自然科学基金、国家“十三五”重点研发计划等多项研究项目,第一/通讯作者发表学术论文10余篇。作为指导教师获一项国家级大创项目。担任江苏省诱变剂学会青年委员会副主任委员,获上海市预防医学会科学技术三等奖。

3.《产业链与健康》课程负责人

蒋菲

副教授,硕士生导师。

主持国家自然科学基金,中国博士后基金等各级科研项目数项,发表SCI论文20余篇。主讲《预防医学》《职业卫生与职业医学》《环境与健康》等课程,发表相关教学论文2篇。

郅雪原

博士,讲师,硕士生导师。

主持国家级、省部级课题等数项,先后发表SCI论文10余篇。担任江苏省预防医学会职业健康专业委员会青年委员、江苏省环境诱变剂学会青年委员及苏州市医学会职业病学专业委员会青年委员。

黄一帆

博士,讲师。

主持多项省市级科研项目,发表SCI论文十余篇。主要承担《化学物质中毒》《职业卫生与职业医学》《环境卫生学》等本科生及研究生课程讲授。

4.《公共心理卫生与心理急救》课程负责人

常杰

副教授,医学博士,学院国家一流专业建设秘书。

主持及参与国家级科研项目等7项,发表SCI论文20余篇。获国家级微课比赛奖2项,江苏省教学成果一等奖,苏州大学教师教学创新大赛特等奖,苏州大学青年教师讲课比赛二等奖,指导国家级大学生创新创业计划项目等9项。目前任江苏省毒理学会工业毒理专业委员会委员,苏州市预防医学会职业卫生专业委员会副主任委员,苏州市医学会职业医学分会青年委员。

汤臻

苏州大学附属广济医院临床心理科主任,教授,硕士生导师。

江苏省医学心理临床重点专科学科带头人。江苏省“333”高层次人才培养对象。担任中华医学会精神病学分会继续教育学组、中国医师协会强迫及相关障碍、中国神经科学学会精神病学基础与临床分会强迫障碍研究联盟委员会、江苏省心理卫生协会危机干预专委会、江苏省预防医学会应急心理干预学组、苏州市心理卫生协会等副主任委员和副组长。主持五项市级科研。获省市级医学新技术奖。在SCI及核心期刊发表论文二十余篇。

叶刚

苏州市广济医院临床心理科副主任医师,硕士生导师。

英国南安普顿大学访问学者,江苏省第六期 “333工程”第三层次培养对象,苏州市第五批姑苏卫生人才计划-卫生青年拔尖人才,担任中华医学会精神医学分会精神创伤研究协作组、江苏省心理卫生协会、江苏省医学会精神医学委员会抑郁障等10个委员会委员。

5.《康养企业运营管理与法律法规》课程负责人

孙宏鹏

副教授,博士,学院分工会主席,硕士生导师。

从事卫生法学教学,曾获2022年苏州大学大学生最喜爱老师称号。主持国家自然基金项目、省自然基金项目、博士后基金项目等近10项。发表SCI和核心期刊30余篇。担任中国预防医学会健康保险学会委员、国际生物统计学会中国分会青年理事、中国康复医学会科技管理与评估委员会委员。

梅辉峰

产业教授,苏州市母婴产业商会会长。

中国妇幼保健协会医院后勤服务与保障专业委会执行秘书长,上海交大健康传播发展中心母婴健康学院执行院长,全国工商联美容化妆品业商会母婴健康专委会主任,全国保健服务标准化技术委员会研究员,世界中医药学会联合会中医治未病专委会常务委员。参编《保健调理按摩技术操作规范》国家标准实施指南和《健康管理保健服务规范》国家标准实施指南手册。获得专利授权14项。

张天阳

副教授、硕士生导师。

担任国际情感障碍学会会士、中国心理学会神经心理学专业委员会委员、中国医药教育协会行为流行病教育工作委员会委员。主持国家和省部级课题3项,发表学术论文40余篇,参与编译教材10余部,获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖、苏州大学学生“我最喜爱的老师”等奖励。

6.《健康传播与健康促进》课程负责人

马亚娜

副教授,博士,硕导,儿童少年卫生与社会医学系副主任。

主持和承担国家、省部级、市厅级等十余项纵向和横向课题;发表了SCI和中文核心期刊论文100余篇;参加编写了15部全国规划等教材;获得各种荣誉及奖励20余项。担任中华预防医学会行为健康分会委员、中国母婴健康专家委员会委员、江苏省健康管理学会理事、江苏省精准抗衰老协会常务理事。江苏省高等学校医药教育研究会医学人文素质教育专业委员会常务理事。

张有捷

博士,讲师,硕士生导师。

江苏双创博士、中国注册营养师、美国注册营养师。主持国家级科研课题1项,以一作或通讯作者发表论文17篇(SC/SSCI10篇,中文核心5篇)。苏州市预防医学会学校卫生专业委员会委员、苏州市预防医学会健康促进与教育专业委员会委员。

焦文

博士,苏州大学优秀青年学者、传媒学院讲师。

2019年至今,在《Journal of Medical Internet Research》等SCI/SSCI/CSSCI期刊发表论文10余篇。受澳门高等教育局资助,以项目第一参加者身份完成澳门高等教育基金项目4项。2023年,以主要参加者身份,参与国家自然科学基金面上项目1项。

7.《慢性病管理与康养融合》课程负责人

张明芝

教授、博士生导师。

1999年本科毕业于北京医科大学,同年就职于苏州医学院,从事卫生统计学教学工作,研究方向:卫生统计学方法和心脑血管病流行病学。2010年获苏州大学医学博士学位,2012-2013赴美国Tulane大学热带医学与公共卫生学院做博士后研究。主持国家自然科学基金3项,民口横向课题3项:以第一作者或通讯作者发表SCI论文30余篇,作为第一主编编写教材2部。担任江苏省预防医学会卫生统计学会委员、苏州市预防医学会理事、苏州市预防医学会伤害专业委员会委员、苏州市预防医学会流行病学专业委员会委员。

顾洁

主任护师,讲师,心血管专科护士,苏州大学附属第一医院门诊部主任。

现任江苏省医院协会门诊管理专业委员会常务委员,中国生命关怀协会人文护理专业委员会常务委员,中华护理学会老年专业委员会专家库成员,中国老年学和老年医学学会护理和照护分会委员,国家心理咨询师,健康管理师,江苏省首席科普专家苏州市优秀健康讲师。发表论文10余篇,主编教材及论著3部,主持省市级课题3项。

张娣

卫生事业管理学博士,副教授,硕士生导师。

主持各级各类课题12项,以第一作者发表SCI一区Top等期刊论文30篇,获省市级教学科研成果奖7项,国家发明或实用新型专利7项。

八、课程证书及修读证书

每门课程完成学习后可获得课程修读证书;学生完成全部课程和实践活动并经考核合格的,将获得苏州大学微专业修读证明。

九、报名咨询方式

如有问题需咨询,请以“学院+姓名”实名申请加入QQ群,群号:839781573,后续事项将在群内通知。